Земля представляет собой один из важнейших видов природных ресурсов. Соединяя в себе качества всеобщего предмета и средства труда, она служит основой для размещения производительных сил и главным средством производства в лесном, сельском и охотничье–промысловом хозяйстве.

Восточно–Сибирский экономический район, в состав которого входит Иркутская область, представляет собой наиболее перспективный регион Российской Федерации в плане размещения лесоперерабатывающих предприятий и охотничье–промысловых хозяйств. В пределах данного региона сосредоточены уникальные по мировым меркам лесные и охотничье–промысловые ресурсы.

Площадь территории России составляет 17,1 млн. км2, или 12,6 % всей суши земного шара. По этому показателю Россия находится на первом месте среди других стран мира. На втором месте – Канада (около 10 млн. км2), затем идут Китай (9,6) и США (9,4).

На долю Иркутской области приходится около 0,8 млн. км2, или 4,5% всей территории Российской Федерации. По этому показателю наша область уступает только Республике Саха (3,1 млн. км2), Красноярскому (2,4) и Хабаровскому (0,8) краям, Тюменской (1,4) и Магаданской (1,1) областям.

Основную часть (почти 78%) территории Иркутской области занимают леса. В качестве сельскохозяйственных угодий, принадлежащих агропромышленным предприятиям, организациям и гражданам, используется всего 3,5 % территории. Реками, озерами и водохранилищами занято 2,8%, а дорогами, населенными пунктами и промышленными объектами – 1,8% территории (табл. 6.1).

Таблица 6.1. Структура земель в Иркутской области, середина 1990–х гг.

|

Категория земель |

Площадь территории |

|

|

тыс. км2 |

% |

|

|

Лесопокрытая площадь Вырубки, гари, прогалины Сельхозугодья Реки, озера, водохранилища Населенные пункты, дороги, промышленные объекты Прочие |

593,4 50,0 26,8 21,8 13,8 62,1 |

77,5 6,5 3,5 2,8 1,8 7,9 |

|

Всего |

767,9 |

100,0 |

Общая характеристика. На долю России приходится 22% покрытой лесом площади земного шара, около четверти мировых запасов древесины, в том числе 50% — хвойных пород (табл. 6.2). Это почти в 3 раза больше, чем в США; в 2 раза больше, чем в Канаде (рис. 6.1). Запасы спелой и перестойной древесины в российских лесах оцениваются в 48 млрд. м3.

Лесные ресурсы России еще недостаточно изучены. Свыше половины лесов северных и восточных районов оценены только аэровизуальным методом, точность которого колеблется в пределах 40–50 %. Из 776 млн. га всей лесной площади России наземным способом обследовано лишь 350 млн. га (в Западно–Сибирском экономическом районе — 45%, в Восточно–Сибирском — 35%, Дальневосточном — 15%, а в целом по Азиатской России — 25%).

Таблица 6.2. Доля России в мировых лесных ресурсах

|

Показатель |

Страны мира |

Россия |

|---|---|---|

|

Площадь лесов, млрд. га Запасы древесины, млрд. м3 В том чиле хвойных пород |

3,48 360 128 |

0,77 (22%) 81 (23%) 64 (50%) |

Лесами покрыто около 50% российской территории, но распределены они неравномерно. Значительные лесные массивы находятся в малообжитых северных и восточных районах, вдали от промышленных центров и рынков сбыта. В европейской части страны, где проживает более 80% населения и сосредоточены основные потребители лесопродукции, имеется всего четверть лесных ресурсов; три четверти расположено в Азиатской России, преимущественно в Восточной Сибири (табл. 6.3).

Таблица 6.3. Территориальное распределение лесных ресурсов России, %

|

Территория |

Площадь лесов |

Запасы древесины |

|

|

всего |

спелой и перестойной |

||

|

Сибирь и Дальний Восток Европейская часть |

77,2 22,8 |

75,8 24,2 |

82,4 17,6 |

Рис. 6.1. Доля отдельных стран в лесной площади мира

Основные запасы (свыше 70%) спелых и перестойных лесов также находятся в Восточной Сибири. Здесь же произрастают наиболее ценные и пользующиеся спросом на мировом рынке породы (сосна, лиственница, ель, кедр, пихта). Их среднегодовой прирост в целом по России оценивается в 250 млн. м3.

Если при этом учесть, что леса европейской части страны, Урала и Западной Сибири истощены, а леса Якутии и ряда районов Дальнего Востока удалены от зон промышленного освоения и потенциальных рынков сбыта, то основными поставщиками древесины в лесодефицитные районы России, а также ближнего и дальнего зарубежья, остаются Красноярский край, Иркутская область и, в незначительной степени, Забайкалье. Это создает благоприятные условия для размещения в Восточной Сибири лесозаготовительных и лесоперерабатывающих предприятий.

Благоприятными предпосылками для развития в регионе лесной промышленности являются не только наличие богатейших лесосырьевых ресурсов, но и степень их использования. В середине 1980–х гг. (период максимальных рубок) в среднем по РСФСР осваивалось около половины расчетной лесосеки. В районах Сибири в это время заготовлялась лишь треть возможного объема. За период 1985–1995 гг. лесозаготовки сократились в 3 раза, а лесосырьевые возможности территории стали использоваться только на 15–22%. При этом Сибирь и Дальний Восток традиционно относятся к группе районов с крайне низким уровнем использования лиственных пород, что объясняется избытком здесь хвойной древесины и слабым развитием в регионе перерабатывающих мощностей.

В пределах Российской Федерации вовлеченная в эксплуатацию покрытая лесом площадь составляет 328 млн. га (42%), в том числе леса III группы занимают 257 млн. га, леса II группы –16 млн. га, I группы – 25 млн. га. Остальную площадь (448 млн. га) можно отнести к группе резервных лесов, расположенных в малодоступных районах Урала, Сибири и Дальнего Востока. Такие леса удалены от транспортных коммуникаций и хозяйственных зон и в ближайшие десятилетия вряд ли будут осваиваться.

Таким образом, отрасль может быть обеспечена сырьем в полном объеме, а перспективы развития лесопромышленного комплекса в Восточной Сибири вообще и в Иркутской области в частности следует оценивать как достаточно благоприятные. Возобновляемые лесные ресурсы при эффективном их использовании могут стать надежной основой для устойчивого развития экономики Восточной Сибири и России в целом.

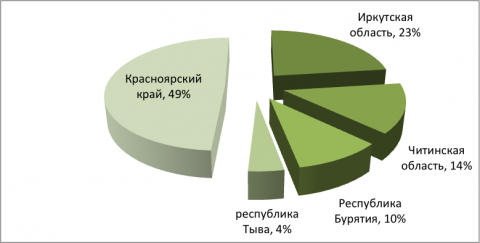

Рис. 6.3. Распределение земель лесного фонда между субъектами Восточно–Сибирского экономического района

В пределах Иркутской области сосредоточено 23% лесных ресурсов Восточно–Сибирского экономического района, 9% общероссийских и 2% мировых. По этому показателю область находится на втором месте среди субъектов экономического района, после Красноярского края (рис. 6.3).

Лесной фонд. Площадь земель лесного фонда Иркутской области составляет около 70 млн. га. В ведении лесохозяйственных предприятий, подведомственных Иркутскому управлению лесами Рослесхоза, находится 66,8 млн. га, или 95,4% общей площади земель лесного фонда области. На долю всех других фондодержателей приходится лишь 3,2 млн. га (табл. 6.4).

Таблица 6.4. Распределение земель лесного фонда Иркутской области между фондодержателями, 1998 г.

|

Фондодержатели |

Площадь земель |

|

|

млн. га |

% |

|

|

Рослесхоз Сельхозформирование Госкомприрода Муниципальные органы Прочие |

66,8 1,4 1,3 0,1 0,4 |

95,4 2,0 1,9 0,1 0,6 |

|

Всего |

70,0 |

100,0 |

Лесная и лесопокрытая площади. На долю лесной площади приходится 65,6 млн. га (93,8% земель лесного фонда). Но не вся лесная площадь покрыта лесами. Часть их вырублена и еще не восстановлена; часть повреждена пожарами; около 1,6 млн. га занято прогалинами, оврагами, дорогами, постройками и др. Сейчас лесом покрыто только 59,3 млн. га, или 84,7% земель лесного фонда (табл. 6.5).

Таблица 6.5. Структура земель лесного фонда Иркутской области, середина 1990–х гг.

|

Категория земель |

Площадь земель |

|

|

млн. га |

% |

|

|

Земли лесного фонда Лесная площадь Покрытая лесом Непокрытая лесом Гари Прогалины Прочие |

70,0 65,6 59,3 6,3 4,7 0,3 1,3 |

100,0 93,8 84,7 9,1 6,8 0,4 1,9 |

Лесистость. Территория Иркутской области имеет самую высокую лесистость (78%) среди субъектов Российской Федерации и Восточно–Сибирского экономического района (табл. 6.6).

Таблица 6.6. Лесистость территорий Восточно–Сибирского экономического района

|

Территория |

Лесистость,% |

|---|---|

|

Иркутская область Красноярский край Читинская область Республика Бурятия |

78 72 56 51 46 |

|

В среднем по России |

32 |

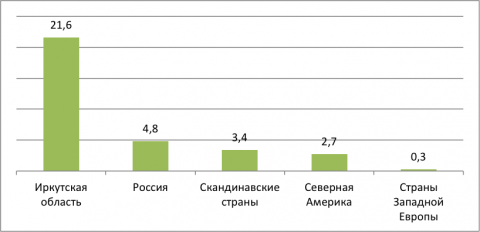

На одного жителя в Иркутской области приходится 21,6 га покрытой лесом площади, что почти в 5 раз больше, чем в среднем по Российской Федерации, и в 84 раза больше, чем в Западной Европе (рис. 6.5). Этот показатель говорит о значительном лесосырьевом потенциале территории.

Рис. 6.5. Лесопокрытая площадь в расчете на одного жителя, га

Леса I группы занимают 22% площади земель лесного фонда, II – 6%, III – 72%.

За 40 лет площадь лесов I группы увеличилась почти в 30 раз (табл. 6.7), в основном за счет выделения водоохранных и расширения орехово–промысловых зон, а также за счет расширения природно–заповедного фонда, к которому на территории области относятся Прибайкальский государственный природный национальный парк — 0,3 млн. га, Байкало–Ленский и Витимский заповедники — 1,2 млн. га.

Таблица 6.7. Изменения структуры лесов I группы, млн. га

|

Категория земель |

1955 |

1975 |

1995 |

|---|---|---|---|

|

Площадь лесов I группы Водоохранные зоны Орехово–промысловые зоны Особо охраняемые территории Зеленые зоны |

0,5 (0,7%) – – – – |

7,0 (10,1%) 3,2 2,8 – 0,4 |

14,9 (20,4%) 5,1 3,4 1,5 0,5 |

Возрастная структура лесов. Важным показателем, характеризующим лесосырьевую базу, является распределение лесов по возрастным группам (рис. 6.6).

Рис. 6.6. Возрастная структура лесов

Спелые и перестойные деревья занимают почти половину лесной площади и характеризуются крупномерностью. Средний диаметр у комля преобладающей породы (сосны) составляет около 50 см, а запас древесины на 1 га превышает 160 м3.

Среднегодовой прирост древесины на территории области оценивается в 1,4 м3 на 1 га. Это меньше, чем в регионах с благоприятными почвенно–климатическими условиями и высоким уровнем развития лесного хозяйства как за рубежом, так и в пределах России. В лесных районах Поволжья, например, среднегодовой прирост древесины составляет 2,6 м3на 1 га, в Центрально–Черноземном районе — 3,0, в Финляндии — 3,4, Германии — 3,8.

В середине 1990–х гг. максимальная концентрация спелых и перестойных лесов (свыше 100 м3 на 1 га) отмечалась в Чунском, Усть–Илимском, Нижнеилимском, Усть–Кутском и Киренском районах, а также в Осинском районе Усть–Ордынского Бурятского автономного округа; наименьшая (менее 40 м3 на 1 га). В Иркутско–Черемховской промышленной зоне и в Мамско–Бодайбинсокм горнопромышленном районе.

Характер изменения площади и запасов спелых и перестойных лесов зависит от интенсивности их промышленной эксплуатации и степени обновления за счет приспевающих насаждений.

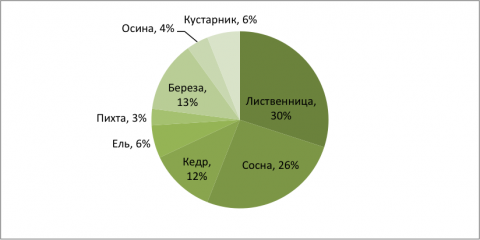

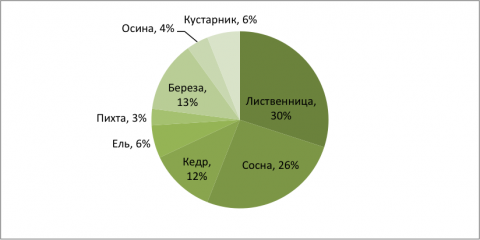

Породный состав. В лесах преобладают хвойные породы деревьев (рис. 6.8), среди которых наиболее распространенной и ценной в хозяйственном отношении является сосна. В пределах Иркутской области это основной объект лесозаготовок. Наиболее крупные сосновые леса произрастают в бассейнах Ангары, Илима, Лены и других рек южной части Среднесибирского плоскогорья, преимущественно на песчаных почвах.

Рис. 6.8. Породный состав лесов

Второе место по хозяйственной значимости занимает лиственница. Ее древесина отличается высокой стойкостью к загниванию и ценится как высококачественный строительный материал. Постройки из лиственницы могут служить несколько столетий. Лиственничные леса доминируют в северных районах области. В бассейне Нижней Тунгуски преобладает лиственница сибирская, здесь же встречается и лиственница даурская, а в Катангском районе лучшие древостой образует лиственница Чекановского – разновидность даурской.

Из–за слабого развития транспортных путей в районах произрастания лиственницы, а также ее специфических физико–механических свойств, затрудняющих обработку древесины, лиственничные леса почти не эксплуатируются. Хотя высокие технические качества лиственницы позволяют использовать ее вместо дуба и бука.

На богатых почвах водораздельных равнин древостой становятся смешанными, с лиственницей соседствуют кедр и ель, а в западной части области — пихта.

Древесина кедра обладает исключительно высокими техническими качествами (прочностью, мягкостью, легкостью, стойкостью к загниванию). Но ее заготовка ограничена, поскольку часть кедровых лесов выделена в орехово–промысловые и охотничье–промысловые угодья, а установленный возраст рубки кедра намного выше возраста других хвойных пород.

Кедровые леса характерны для района Восточного Саяна, верховьев Лены, северо–западных склонов прибайкальских гор. В предгорных зонах кедр растет вместе с елью и лиственницей, реже с сосной, а на высоте свыше 900–1000 м находятся чистые кедровники. Произрастая в горах, кедровые леса имеют важнейшее природоохранное, почвозащитное и водорегулирующее значение.

Ель распространена почти по всей территории области. Однако наиболее значительные площади еловых лесов расположены в верхнем течении Лены и в широкой полосе от Байкала до устья Витима.

Пихта в пределах Иркутской области растет в основном в смеси с елью и другими породами, а в кедровниках часто образует второй ярус.

Наряду с хвойными лесными породами встречаются лиственные. Это преимущественно береза и осина, иногда тополь, ольха, черемуха, рябина и некоторые другие деревья и кустарники. Лиственные леса распространены по всей территории области. Они быстро восстанавливаются на гарях, прогалинах и местах старых вырубок. Большие массивы лиственных лесов (береза, осина) расположены в бассейне Ангары. Промышленная эксплуатация лиственных лесов и настоящее время не ведется.

Запасы древесины. Среднегодовой прирост древесины в Иркутской области оценивается в 50–70 млн. м3, а ее общие запасы – в 7–9 млрд. м3 (11% общероссийских запасов), что превышает ресурсы таких стран, как Швеция, Норвегия, Финляндия, Югославия и Франция вместе взятых.

Запасы древесины на 1 га лесопокрытой площади составляют примерно 120–150 м3 (по России — 110 м3), из которых 95% приходится на хвойные породы. Весьма благоприятны и таксационные показатели. Например, объем хлыста в лесах южных и центральных районов области превышает 0,5 м3, в то время как на Урале он равен 0,3–0,4 м3, а на северо–западе Европейской России — 0,2–0,3 м3.

Все это обеспечивает более низкую (в среднем в 1,2–1,5 раза) себестоимость заготовки и переработки древесины в Иркутской области по сравнению с другими лесоизбыточными экономическими районами страны.

Значительные таежные пространства, наличие смешанных лесов и лесостепей, огромное количество рек, озер и болот обусловили большое видовое разнообразие не только растительного, но и животного мира. На территории области обитает 68 видов млекопитающих, 300 видов птиц, 11 видов пресмыкающихся и земноводных, около 60 видов рыб.

Из копытных наиболее известны лось, изюбр, кабарга, сибирская косуля, дикий северный олень, кабан. Из хищников — бурый медведь, волк, рысь, росомаха, лисица, ласка. Разнообразен мир пернатых. В лесах встречается боровая дичь — тетерев, глухарь, рябчик, куропатка, перепел. Весной и осенью на территории много перелетных птиц. В тайге обитают ценные пушные звери: соболь, белка, колонок, выдра, горностай. Летом 1935 г. в Иркутскую область завезена ондатра, которая сейчас отлавливается в водоемах в значительных количествах. В середине 1950–х гг. на западе области выпущены бобр и заяц–русак. Они нашли в Восточной Сибири благоприятные условия для обитания.

Иркутская область относится к крупным регионам с наиболее развитым охотничье–промысловым хозяйством. Прежде всего это касается ее таежных северных районов, в которых охотничий и другие таежные промыслы всегда являлись частью хозяйственного уклада жизни населения. До 1990–х гг. в области действовали охотхозяйственные предприятия трех форм собственности: государственные (госпромхозы) — 5 хозяйств, потребительской кооперации (коопзверпромхозы) — 19 хозяйств, общественно–спортивные (облохотобщества) — 33 районных общества. В 1995 г. насчитывалось около 100 охотничьих хозяйств, различающихся по величине и направлению деятельности.

Объектами промысла в регионе являются 35 видов животных. Хозяйственный интерес представляют копытные (лось, изюбр, марал, северный олень, косуля, кабарга, кабан) и некоторые пернатые (глухарь, тетерев, рябчик, кряква, чирок, гоголь и др.).

Наибольшее значение получил пушной промысел (соболь, белка, ондатра, байкальская нерпа и др.). По добыче пушнины Иркутская область занимает одно из первых мест в стране. Исключительное качество имеет темный, густой и шелковистый мех баргузинского соболя. По оценкам специалистов, в Иркутской области находится 12 % запасов соболя России, что позволяет ежегодно заготовлять около 30 тыс. шкурок.

Таблица 6.8 Численность некоторых лицензионных видов животных и объем их добычи

|

Промысловый вид |

Общая численность |

Допустимый размер изъятия |

Объем добычи |

|---|---|---|---|

|

Соболь Медведь Лось Кабарга Изюбр Северный олень Косуля |

80000 9700 24000 23000 25000 27000 38700 |

30000 200–250 1300 800–1000 1500 600 2500 |

19000 30–40 640 520 500 370 1500 |

Данные о численности и допустимых размерах изъятия некоторых лицензионных видов промысловых животных (по состоянию на 1998 г.) представлены в табл. 6.8.

В водоемах области обитают ценные сорта рыб, многие из которых имеют промысловое значение (омуль, щука, окунь, хариус, налим, осетр, сиг и др.). В середине 1950–х гг. в Иркутское водохранилище был выпущен лещ, привезенный из Новосибирской области, а в водоемах бассейна оз. Байкал специалисты Большереченского рыбозавода стали разводить амурского сома и амурского сазана. В оз. Ордынское выпустили зеркального и чешуйчатого карпов и сазана, а в Братское водохранилище — мальков омуля, сига, сазана, пеляди.

В настоящее время фонд рыбохозяйственных водоемов Иркутской области включает в себя юго–западную акваторию оз. Байкал, Иркутское, Братское и Усть–Илимское водохранилища, рр. Лену, Катангу и их притоки, а также озера бассейнов этих рек. Общая площадь водного фонда составляет 2,2 млн. га.

На Байкале главной промысловой рыбой является омуль, на Ангаре — хариус, на Лене — карась. Много рыбы добывается на Байкале (в районе Малого моря) Маломорским рыбозаводом. Рыбопродуктивность в различных водоемах неодинакова и колеблется в пределах 2–30 кг с 1 га водной поверхности.

В общем объеме вылавливаемой в водоемах области рыбы (около 1,2 тыс. т в год) первое место занимает омуль (примерно 40%), далее следуют карповые (25%), щука, налим и окунь (15%), другие виды (20%). В последние годы из–за изменившихся природных условий и антропогенного воздействия некоторые виды рыб утрачивают былое промысловое значение. Так, сокращается численность сига, осетра, тайменя, стерляди, ленка и хариуса.

Около 150 видов животных, встречающихся на территории области, отнесены к числу регионально редких, из них 29 видов включены в Красную книгу Международного союза охраны природы Российской Федерации. Уменьшение численности диких животных происходит в результате сплошных рубок леса, лесных пожаров, загрязнения среды, широкого распространения браконьерства. Для сохранения животного мира в естественных условиях большое значение приобретают особо охраняемые территории. В настоящее время в области имеется один национальный парк, несколько заповедников и заказников общей площадью около 1,5 млн. га.

Энциклопедии городов | Энциклопедии районов | Эти дни в истории | Все карты | Всё видео | Авторы Иркипедии | Источники Иркипедии | Материалы по датам создания | Кто, где и когда родился | Кто, где, и когда умер (похоронен) | Жизнь и деятельность связана с этими местами | Кто и где учился | Представители профессий | Кто какими наградами, титулами и званиями обладает | Кто и где работал | Кто и чем руководил | Представители отдельных категорий людей